Il film del canadese e' solo un esempio di una tendenza sempre piu' generalizzata, da parte di chi fa opinione, di esaltare quei film di registi, fino a poco tempo prima messi all'indice per il contenuto delle loro opere, ritenute pericolosamente malate e sobillatrici dell'ordine costituito ed ora esaltate per la riproposizione degli stessi temi, opportuamente ripuliti degli aspetti meno digeribili.

Accanto al regista canadese figurano una schiera di ex-negletti che appena ritrovano la cosiddetta "linearita' di struttura". "..si sente la mano del cosceneggiatore Lawrence Block, formato al rigore dei gialli.." afferma Mereghetti quando dichiara di apprezzare la coerenza narrativa di Blueberry Nights di Wang Kar Wai, di per se' un pregio quando fa riferimento ad un cinema di tipo classico, sul modello riassunto in maniera splendida da tutta la filmografia di Clint Eastwood, un altro regista di cui bisognerebbe parlare a proposito di subitanei ripensamenti - dove la cronologia delle azioni e' la chiave necessaria per la loro interpretazione, ma banalizzante all'ennesima potenza quando ingabbia un cinema che vorrebbe esprimere l'ineffabile. Oppure dall'esaltazione tout cort dello sperimentalismo alla moda e molto voyeristico di Paranoid Park, l'ultima acclamatissima opera di Gus Van Sant (intere redazioni di giornali specilizzati lo indicano come miglior film del 2007!) - icona (i Cahiers du Cinema lo schiaffano nella loro empirea copertina in segno di riconosciuta venerabilita'!) prescelta per rimpiazzare il Von Trier, beniamino caduto in disgrazia - al salvataggio in calcio d'angolo di uno dei grandi della "Nuova Hollywood", il Francis Coppola di A youth without a youth, il cui polpettone filosofico-religioso-esistenziale viene graziato dai corrispondenti della Festa romana e, quand'anche criticato, si tratta pur sempre di buffetti affettuosi.

Di questo passo non si devono preoccupare "David Inland Empire Lynch" o "Emanuele

Nuovomondo Crialese" (unico tra i giovani registi italiani capace di ragionare con la propria testa), apertamente sbuccellati alla penultima mostra veneziana, per alcune sequenze ritenute pretenziose o volutamente criptiche (il mare di latte da dove emergono e poi nuotano gli emigranti siciliani e praticamente tutto il film del regista.

L'ultimo lavoro di Gus Van Sant, Paranoid Park, girato interamente a Portland con attori non professionisti, selezionati attraverso il sito Myspace.com, chiude la trilogia dedicata all'osservazione del mondo adolescenziale del regista statunitense, iniziata con Elephant e proseguita con Last Days. Il film mette in scena l'omonimo romanzo di Blake Nelson, che racconta la presa di coscienza di un adolescente di fronte all'accidentale omicidio di cui e' artefice. Alex ha sedici anni, frequenta il liceo, e' un bel ragazzo ed e' appassionato di skateboard; una sera, accidentalmente, uccide una guardia di sicurezza nei pressi di Paranoid Park, il parco piu' malfamanto della citta'. La morte dell'uomo è efferata, poichè caduro sotto le rotaie di un treno in transito rimane tranciato a meta'. La scena è certamente incisiva ma dai toni splatter al limite del grottesco.

L'ultimo lavoro di Gus Van Sant, Paranoid Park, girato interamente a Portland con attori non professionisti, selezionati attraverso il sito Myspace.com, chiude la trilogia dedicata all'osservazione del mondo adolescenziale del regista statunitense, iniziata con Elephant e proseguita con Last Days. Il film mette in scena l'omonimo romanzo di Blake Nelson, che racconta la presa di coscienza di un adolescente di fronte all'accidentale omicidio di cui e' artefice. Alex ha sedici anni, frequenta il liceo, e' un bel ragazzo ed e' appassionato di skateboard; una sera, accidentalmente, uccide una guardia di sicurezza nei pressi di Paranoid Park, il parco piu' malfamanto della citta'. La morte dell'uomo è efferata, poichè caduro sotto le rotaie di un treno in transito rimane tranciato a meta'. La scena è certamente incisiva ma dai toni splatter al limite del grottesco.  Julie Taymor, ci ha abituato ad un cinema che canta fuori dal coro non solo per le scelte stilistiche, frutto di un talento a tutto campo, capace di spaziare dal teatro alla pittura e senza trascurare danza e letteratura. A film che sono innanzitutto spettacolo per gli occhi ma lasciano il segno per l'efficacia dei contenuti. E su queste basi che si rimane delusi da "Across the universe", un greatest hits romanzato sul gruppo piu' famoso del mondo. Un idea mica male quella di unire un repertorio musicale solitamente confinato nella realta' fotoromanzo ad uno epoca storica (siamo a cavallo degli anni 60/70) in cui l'America doveva fare i conti con le conseguenze di una politica falsamente libertaria nei costumi ed antiprogressista nei contenuti.

Julie Taymor, ci ha abituato ad un cinema che canta fuori dal coro non solo per le scelte stilistiche, frutto di un talento a tutto campo, capace di spaziare dal teatro alla pittura e senza trascurare danza e letteratura. A film che sono innanzitutto spettacolo per gli occhi ma lasciano il segno per l'efficacia dei contenuti. E su queste basi che si rimane delusi da "Across the universe", un greatest hits romanzato sul gruppo piu' famoso del mondo. Un idea mica male quella di unire un repertorio musicale solitamente confinato nella realta' fotoromanzo ad uno epoca storica (siamo a cavallo degli anni 60/70) in cui l'America doveva fare i conti con le conseguenze di una politica falsamente libertaria nei costumi ed antiprogressista nei contenuti.  Il riferimento musicale del titolo allude alla solitudine del protagonista, il jazzista Luca Flores suicidatosi in giovane eta' , al termine di un esistenza ricca di successi artistici, ma inevitabilmente segnata dalla scomparsa della madre di cui non smise mai di sentire la responsabilita'. Un legame strettissimo che andava a colmare quello pressoche' assente con il padre, geografo di fama, rubato alla famiglia dagli impegni di lavoro e da un carattere privo di slanci affettivi. Il film ripercorre in maniera cronologica i momenti salienti della sua esistenza, dall'infanzia assolata delle spiaggie del Kenia, agli inizi musicali, folgoranti e talentuosi, che precedono gli anni della crisi, quelli su cui maggiormente si sofferma la narrazione, in cui la parvenza di normalita' lascia il posto all'instabilita' psichica.

Il riferimento musicale del titolo allude alla solitudine del protagonista, il jazzista Luca Flores suicidatosi in giovane eta' , al termine di un esistenza ricca di successi artistici, ma inevitabilmente segnata dalla scomparsa della madre di cui non smise mai di sentire la responsabilita'. Un legame strettissimo che andava a colmare quello pressoche' assente con il padre, geografo di fama, rubato alla famiglia dagli impegni di lavoro e da un carattere privo di slanci affettivi. Il film ripercorre in maniera cronologica i momenti salienti della sua esistenza, dall'infanzia assolata delle spiaggie del Kenia, agli inizi musicali, folgoranti e talentuosi, che precedono gli anni della crisi, quelli su cui maggiormente si sofferma la narrazione, in cui la parvenza di normalita' lascia il posto all'instabilita' psichica.  Girato nello stile caro al cinema indie (pauperismo produttivo, telecamera a spalla, luci naturali, scenografia presa in prestito dalla realta' ) il film di Brad Sieberling mette in scena l'incontro di due solitudini sullo sfondo di una Los Angeles lontana anni luce dall' immagine ideale e glamour che propaganda: lui (un Morgan Freeman leggero come l'aria) e' un attore hollywoodiano in cerca di rilancio, lei (Paz Vega dallo sguardo di fuoco e le curve consistenti) e' una cassiera di un supermarket periferico. Due modi diversi di reagire alle difficolta' della vita ma la stessa ansia da prestazione che ne accompagna le scelte quotidiane. Una giornata particolare dara' loro l'occasione per fare pace con se stessi e credere nuovamente nelle proprie capacita'.

Girato nello stile caro al cinema indie (pauperismo produttivo, telecamera a spalla, luci naturali, scenografia presa in prestito dalla realta' ) il film di Brad Sieberling mette in scena l'incontro di due solitudini sullo sfondo di una Los Angeles lontana anni luce dall' immagine ideale e glamour che propaganda: lui (un Morgan Freeman leggero come l'aria) e' un attore hollywoodiano in cerca di rilancio, lei (Paz Vega dallo sguardo di fuoco e le curve consistenti) e' una cassiera di un supermarket periferico. Due modi diversi di reagire alle difficolta' della vita ma la stessa ansia da prestazione che ne accompagna le scelte quotidiane. Una giornata particolare dara' loro l'occasione per fare pace con se stessi e credere nuovamente nelle proprie capacita'.  Non e' detto che qualunque film arrivi dalla Germania debba essere per forza una cosa da vedere. Il fatto di vivere un nuovo

Non e' detto che qualunque film arrivi dalla Germania debba essere per forza una cosa da vedere. Il fatto di vivere un nuovo "Nella valle di Elah" e' un film che parla di dolore ma non solo. La presa di coscienza, lenta ma inesorabile del protagonista, interpretato da un Tommy Lee Jones in versione Eastwoodiana, e' un modo per mettere in discussioni due decenni di politica americana e per dire basta alla peggiore delle abberrazioni umame. Ma e' anche un'occasione per ricordarci che in questo cammino di redenzione abbiamo bisogno di tutto, di noi stessi, delle persone che ci vivono accanto, di quelle che ci circondano, nel piu' assoluto anonimato, per le vie delle nostre citta', del senso della vita che abbiamo completamente perduto, di quel senso religioso, di cui il film e' impregnato fin dal dal titolo, e poi proseguendo, con la raffigurazione di una famiglia "sacra" che riesce a sopravvivere ad un esperienza terribile, la morte del figlio prediletto, aggrappandosi alla speranza che quell'esempio disumano salvera' altre vite, che sara' il punto di partenza per la liberazione definitiva.

"Nella valle di Elah" e' un film che parla di dolore ma non solo. La presa di coscienza, lenta ma inesorabile del protagonista, interpretato da un Tommy Lee Jones in versione Eastwoodiana, e' un modo per mettere in discussioni due decenni di politica americana e per dire basta alla peggiore delle abberrazioni umame. Ma e' anche un'occasione per ricordarci che in questo cammino di redenzione abbiamo bisogno di tutto, di noi stessi, delle persone che ci vivono accanto, di quelle che ci circondano, nel piu' assoluto anonimato, per le vie delle nostre citta', del senso della vita che abbiamo completamente perduto, di quel senso religioso, di cui il film e' impregnato fin dal dal titolo, e poi proseguendo, con la raffigurazione di una famiglia "sacra" che riesce a sopravvivere ad un esperienza terribile, la morte del figlio prediletto, aggrappandosi alla speranza che quell'esempio disumano salvera' altre vite, che sara' il punto di partenza per la liberazione definitiva.  Se uno non lo leggesse con i suoi occhi, si stenterebbe a credere che gli autori del magnifico American Splendor, esempio di un cinema che non rinuncia alle sue prerogative e prova vivente della cecita' distributiva dei nostri mestieranti, siano gli sceneggiatori ed i registi di una simile banalita'. Siamo d'accordo che l'integrita' dell'arte sia ormai una roba d'altri tempi e magari neanche di quelli, cosi' come della necessita' di lavorare all'interno del sistema per riuscire a sfruttare le sue potenzialita' di promozione e visibilita', ma ci dovrebbero essere dei limiti. Ed invece in barba a qualsiasi considerazione artistica ed ad un talento a cui non vorremmo rinunciare, i due ci rifilano la solita polpetta infarcita di buoni sentimenti e finale a lieto fine.

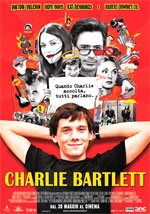

Se uno non lo leggesse con i suoi occhi, si stenterebbe a credere che gli autori del magnifico American Splendor, esempio di un cinema che non rinuncia alle sue prerogative e prova vivente della cecita' distributiva dei nostri mestieranti, siano gli sceneggiatori ed i registi di una simile banalita'. Siamo d'accordo che l'integrita' dell'arte sia ormai una roba d'altri tempi e magari neanche di quelli, cosi' come della necessita' di lavorare all'interno del sistema per riuscire a sfruttare le sue potenzialita' di promozione e visibilita', ma ci dovrebbero essere dei limiti. Ed invece in barba a qualsiasi considerazione artistica ed ad un talento a cui non vorremmo rinunciare, i due ci rifilano la solita polpetta infarcita di buoni sentimenti e finale a lieto fine.  Presentato nella sezione anteprime della 25esima edizione del Torino Film Festival, "Charlie Bartlet" rappresenta l'esordio alla regia di James Poll, gia' montatore della serie "Ti presento i tuoi/miei" e di "Scary movie n.3", qui alle prese con un film che analizza le inquietudini giovanili, utilizzando il genere "College movie" come contenitore, in cui far confluire non solo le forme dell'intrattenimento giovanilistico (amore, amicizia,conflitto generazionale) ma anche quelle di un cinema piu' adulto e nichilista, sulla falsa riga di due campioni del genere come "Heathers" e "Pump up the volume".

Presentato nella sezione anteprime della 25esima edizione del Torino Film Festival, "Charlie Bartlet" rappresenta l'esordio alla regia di James Poll, gia' montatore della serie "Ti presento i tuoi/miei" e di "Scary movie n.3", qui alle prese con un film che analizza le inquietudini giovanili, utilizzando il genere "College movie" come contenitore, in cui far confluire non solo le forme dell'intrattenimento giovanilistico (amore, amicizia,conflitto generazionale) ma anche quelle di un cinema piu' adulto e nichilista, sulla falsa riga di due campioni del genere come "Heathers" e "Pump up the volume".  Finalmente un film liberatorio ed anticonformista che se ne frega del politicamente corretto e picchia duro sull'ipocrosia della societa' borghese. Piu vicino al cinema da camera ed alla compostezza formale di Susan Blier che alla presunta improvvisazione di Von Trier il film fa parte di quel cinema scandinavo che riesce ad intrattenere e nello stesso tempo a raccontare la societa' in cui vive, senza avere paura di affrontarne i tabu'.

Finalmente un film liberatorio ed anticonformista che se ne frega del politicamente corretto e picchia duro sull'ipocrosia della societa' borghese. Piu vicino al cinema da camera ed alla compostezza formale di Susan Blier che alla presunta improvvisazione di Von Trier il film fa parte di quel cinema scandinavo che riesce ad intrattenere e nello stesso tempo a raccontare la societa' in cui vive, senza avere paura di affrontarne i tabu'. Giunta alla seconda parte della sua cinebiografia, Valeria Bruni Tedeschi abbandona il mondo agrodolce e le nostalgie colorate di "E' piu facile per un cammello.." e si immerge nelle atmosfere autunnali e un po' rarefatte di "Actrices". La materia del contendere nasce dall'urgenza di oggettivare un esistenza in bilico tra i successi del palcoscenico e la precarieta' del privato.

Giunta alla seconda parte della sua cinebiografia, Valeria Bruni Tedeschi abbandona il mondo agrodolce e le nostalgie colorate di "E' piu facile per un cammello.." e si immerge nelle atmosfere autunnali e un po' rarefatte di "Actrices". La materia del contendere nasce dall'urgenza di oggettivare un esistenza in bilico tra i successi del palcoscenico e la precarieta' del privato.  Salutata con la solita sobrieta’ da un popolo festivaliero numeroso e trepidante Alina Marrazzi torna al Torino Film Festival dopo lo strepitoso successo ottenuto da "Un ora sola ti vorrei" il documentario che l’ha imposta come una delle realta’ piu’ interessanti del nostro panorama cinematografico, non solo tra gli addetti ai lavori, a volte propensi ad inventare il caso per sfruttarne l’inevitabile ritorno di visibilita’, ma anche dal pubblico piu’ giovane che aveva apprezzato l’originalita’ dell’opera e la delicatezza nella rappresentazione di un dramma personale.

Salutata con la solita sobrieta’ da un popolo festivaliero numeroso e trepidante Alina Marrazzi torna al Torino Film Festival dopo lo strepitoso successo ottenuto da "Un ora sola ti vorrei" il documentario che l’ha imposta come una delle realta’ piu’ interessanti del nostro panorama cinematografico, non solo tra gli addetti ai lavori, a volte propensi ad inventare il caso per sfruttarne l’inevitabile ritorno di visibilita’, ma anche dal pubblico piu’ giovane che aveva apprezzato l’originalita’ dell’opera e la delicatezza nella rappresentazione di un dramma personale.  Utilizzando un impianto di genere, il gangster movie, ed una citta’, Londra, David Cronemberg continua a parlare di violenza come pulsione primaria dell’essere umano, raccontando le vicende di ordinaria criminalita’ di una famiglia mafiosa alle prese con uno scomodo diario e costretta a fronteggiare l’idealismo senza frontiere di una coraggiosa dottoressa. Il microcosmo delinquenziale inserito all’interno della comunita’ russa e’ l’ambiente ideale per vedere in azione i meccanismi che regolano l’esistenza umana. La struttura tribale come principio informatore di ogni attivita’ ,i meccanismi ancestrali vissuti come fardello psicologico, le relazioni familiari organizzate come strumento di potere sono rappresentate con sguardo da entomologo ed una messa in scena che e’ un referto patologico.

Utilizzando un impianto di genere, il gangster movie, ed una citta’, Londra, David Cronemberg continua a parlare di violenza come pulsione primaria dell’essere umano, raccontando le vicende di ordinaria criminalita’ di una famiglia mafiosa alle prese con uno scomodo diario e costretta a fronteggiare l’idealismo senza frontiere di una coraggiosa dottoressa. Il microcosmo delinquenziale inserito all’interno della comunita’ russa e’ l’ambiente ideale per vedere in azione i meccanismi che regolano l’esistenza umana. La struttura tribale come principio informatore di ogni attivita’ ,i meccanismi ancestrali vissuti come fardello psicologico, le relazioni familiari organizzate come strumento di potere sono rappresentate con sguardo da entomologo ed una messa in scena che e’ un referto patologico.  Forte dei successi riscossi al Sundance "The savages" e’ stato scelto per inaugurare non solo il concorso ufficiale ma anche la vetrina del 25° Torino Film Festival (TFF). Una scelta su cui riflettere per cercare di capire quale sara’ la tendenza di questo edizione. L’opera in questione sembra riflettere il carattere del suo direttore, serio, professionale, che bada alla sostanza infischiandosene del chiacchericcio mediatico che lo circonda.

Forte dei successi riscossi al Sundance "The savages" e’ stato scelto per inaugurare non solo il concorso ufficiale ma anche la vetrina del 25° Torino Film Festival (TFF). Una scelta su cui riflettere per cercare di capire quale sara’ la tendenza di questo edizione. L’opera in questione sembra riflettere il carattere del suo direttore, serio, professionale, che bada alla sostanza infischiandosene del chiacchericcio mediatico che lo circonda.